「痔だと思っていたら実は肛門がんだった」というケースは珍しくありません。

肛門がんは消化管がんの中では比較的まれですが、出血や痛みといった症状が痔や裂肛と似ているため、早期発見が難しい病気です。

近年では世界的に患者数が増加傾向にあり、特に女性に多いことも報告されています。リスクファクターとしては、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染や喫煙、HIV感染などが知られており、生活習慣や性的接触とも深い関わりを持ちます。

この記事では、肛門がんの基礎知識から、症状・検査方法・治療法まで詳しく解説します。

「痔の症状と似ていて不安」「血便や肛門の違和感が続く」などの悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください。

また、記事の後半では大腸内視鏡検査(大腸カメラ)についても触れています。検査予約の方法もご案内しますので、受診を検討されている方の参考になるはずです。

肛門がんとは

肛門がんは、消化管がん全体の中でも比較的まれな腫瘍とされており、報告では消化管がんの約2%を占めるとされています。発生部位は、直腸と肛門の境目や肛門縁と呼ばれる部分に多く、患者さんが「痔と区別がつかない」と感じることも少なくありません。

世界的には近年増加傾向にあり、良性の痔と同じような症状を示すため、早期発見・早期診断が難しいのが特徴です。そのため「出血や違和感があるけれど痔だろう」と自己判断して放置してしまうことが大きなリスクにつながります。

肛門がんには、下記のような種類が知られています。

- 扁平上皮がん(Squamous cell carcinoma)

- 腺がん(Adenocarcinoma)

- 基底細胞がん(Basal cell carcinoma)

- 黒色腫(Melanoma)

- 小細胞がん(Small cell carcinoma)

発生割合は扁平上皮がんが最も多く、全体の約80%を占めます。逆に黒色腫や小細胞がんはまれですが、悪性度が高い場合があるため注意が必要です。

また、肛門がんは症状が痔と似ているため、血便や違和感がある場合は自己判断せず医療機関での検査が大切です。

血便がみられた場合には「痔」だけでなく「がん」の可能性も考える必要があります。詳しくはなぜ血便がでたら大腸がんを疑わなければならないのか? | 専門医が解説をご覧ください。

肛門がんのリスクファクター

肛門がんの発生には、多くの要因が関わっていると考えられています。特に社会的要因や文化的要因が大きな影響を及ぼしており、生活習慣や感染症とも深く関連しています。

代表的なリスクファクター

- ヒトパピローマウイルス(HPV;Human papillomavirus)

- HIV(Human immunodeficiency virus)

- タバコ

- 男性同士の性交渉

- 炎症性腸疾患(IBD;Inflammatory bowel disease)

肛門がんの主なリスク因子は上記の通りです。それぞれがどのように病気の発生に関わっているのか、一つずつ見ていきましょう。

① ヒトパピローマウイルス(HPV)

ヒトパピローマウイルスは2本鎖DNAを持つウイルスで、性行為や皮膚・粘膜接触を介して感染します。特にオーラルセックスや肛門性交では感染のリスクが高いと考えられています。HPVワクチンやコンドームの使用は一定の予防効果がありますが、完全に防ぐことは難しいとされています。

② HIV感染

HIVは肛門がんの発症リスクを著しく高める因子です。研究では、HIV感染者は非感染者と比べて肛門がん発症率が約30倍に上ると報告されています。抗ウイルス療法を受けていてもリスクは残るため、特に注意が必要です。

③ 喫煙(タバコ)

喫煙は肛門がんの発症や再発リスクを高めるとされています。特に扁平上皮がんとの関連性が強く、禁煙がリスク低減に直結します。

④ 男性同士の性交渉

男性同士の肛門性交を行う場合、HIVやHPVの感染リスクが高まるため、肛門がんの発生率が通常の約20倍になると報告されています。これは性的行為そのものの影響だけでなく、背景にあるウイルス感染のリスク増加が大きな要因です。

肛門がんは女性に多いのか?

米国SEERデータ(2024年以降)による肛門がんの動向:

- 2024年新規症例数:女性 約7,180件、男性 約3,360件

- 2025年予測:新規発症 約10,930件、死亡 約2,030件

- 年平均増加率(2017–2021年):女性 2.9%、男性 1.6%

- 65歳以上白人女性:年平均4.3%増加、2021年発症率は10万人あたり11.4件

このように女性の肛門がんは増加傾向が続いており、特に高齢女性での注意が必要です。

当院でもHPVワクチン(子宮頸がんワクチン)や早期検診に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

女性における肛門がんのリスク要因

女性の肛門がんリスクには、主に以下のような要因が挙げられます。

- 複数の性行為パートナーがいる

- 若年期からの性的接触

- パートナーの性器の衛生状態(包茎など)

これらはHPV感染のリスクを高めるため、結果的に肛門がんの発症可能性も上昇します。女性は痔や肛門のできものを「恥ずかしいから」と放置してしまいがちですが、症状が続く場合には必ず医療機関を受診することが大切です。

特に女性の場合、「肛門のしこりやできもの」が気になることがありますが、痔や良性疾患だけでなく肛門がんの可能性も否定できません。詳しくは肛門のできものが気になる女性の方へ!考えられる病気や症状について解説をご覧ください。

肛門がんの症状

肛門がんの症状としては、以下のようなものが代表的です。

- 肛門からの出血

- トイレットペーパーに血が付着する

- 腹痛や下腹部の違和感

- 肛門部の痛みや腫れ

これらは痔や裂肛といった良性疾患でもよく見られる症状であるため、症状だけで肛門がんを診断することは非常に困難です。そのため「痔だろう」と自己判断して放置することは大変危険です。

さらに、肛門がんは無症状のまま進行するケースもあります。リスクファクターに当てはまる方や、出血やしこりが繰り返し起こる方は、早めに検査を受けることが重要です。

「血便」や「肛門からの出血」は見逃してはいけないサインです。痔と自己判断せず、必ず医師にご相談ください。

肛門がんの検査方法

肛門がんの診断には、いくつかの検査を組み合わせて行います。代表的な検査は以下の通りです。

- 触診・肛門鏡

- 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

- CT検査

- MRI検査

- PET-CT検査

検査の種類と特徴

① 触診・肛門鏡

肛門周囲を触診したり、肛門鏡で観察することで腫瘍の有無を確認します。その場で組織の一部を採取し、病理検査に回すことも可能です。

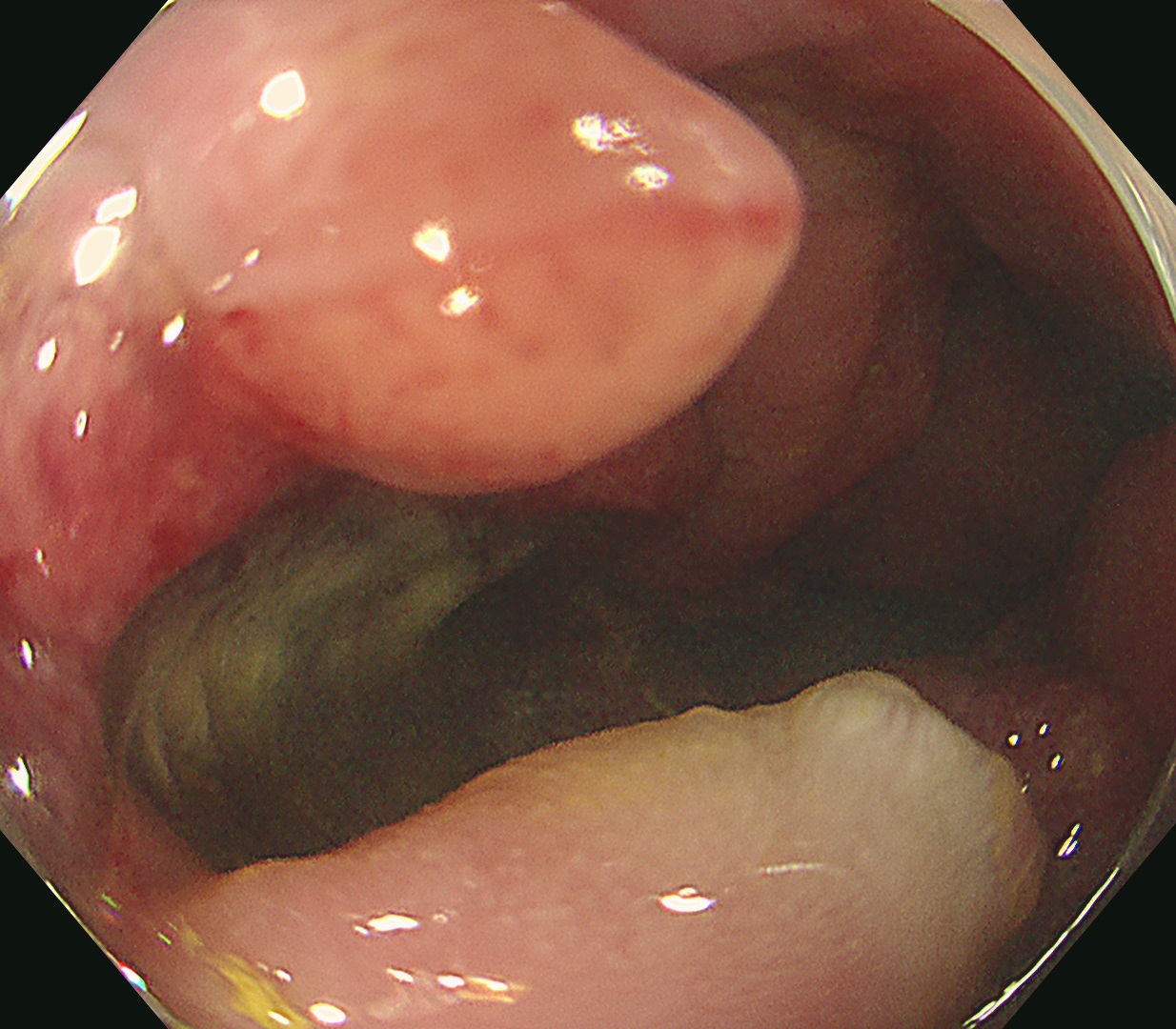

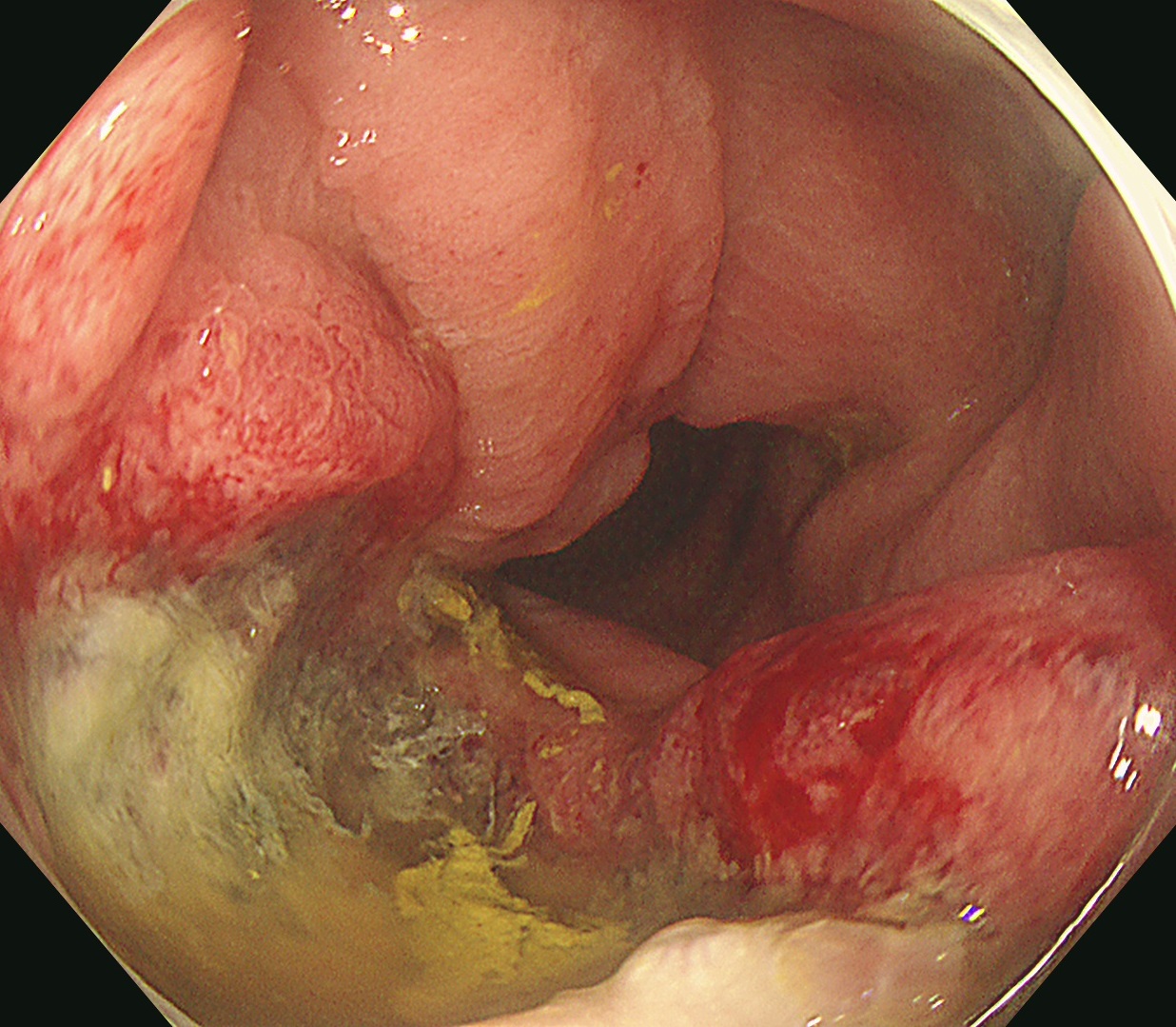

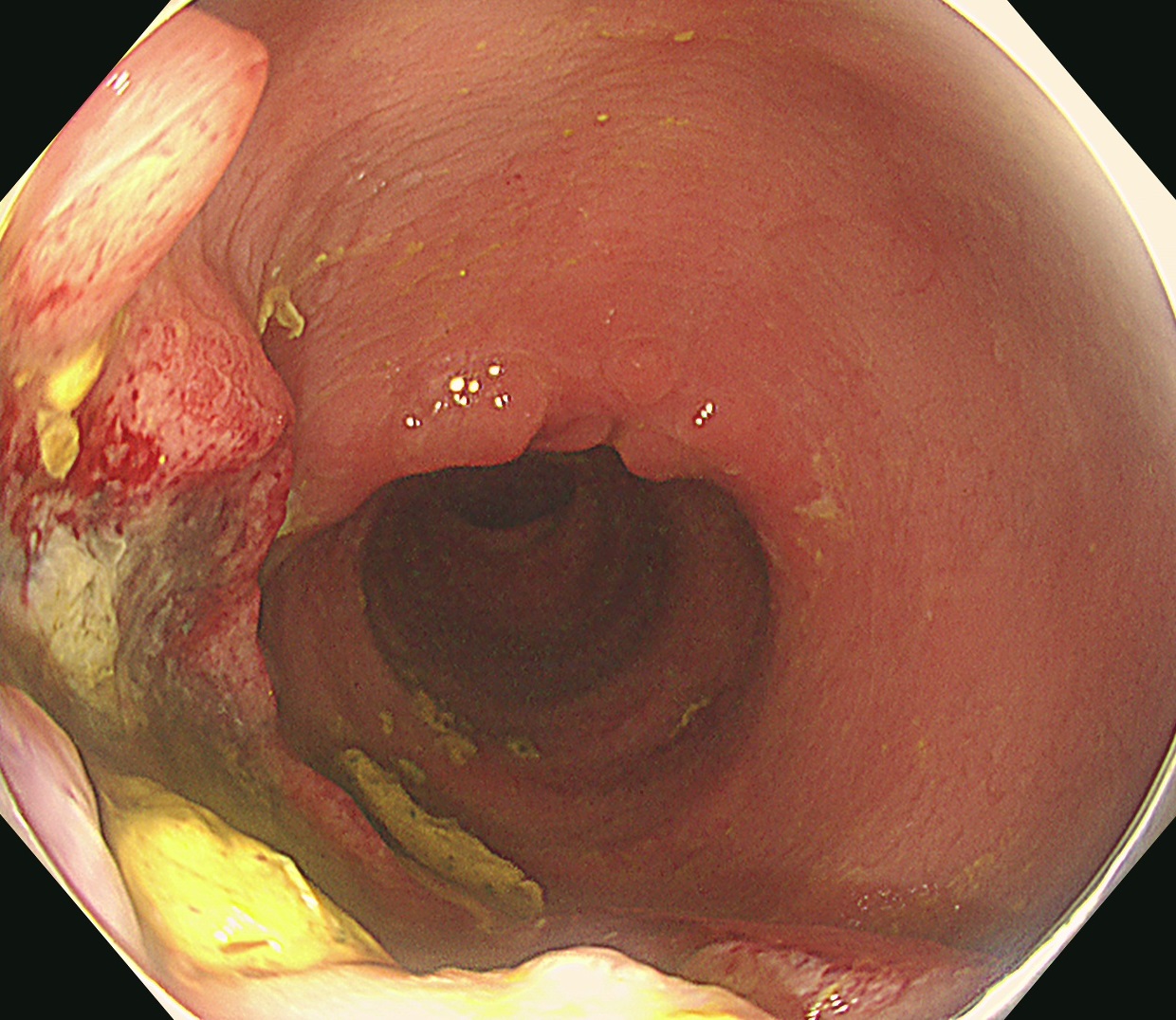

② 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)

大腸内視鏡検査では、肛門からスコープを挿入し腫瘍を直接観察できます。進展範囲や直腸への浸潤の有無を評価できるだけでなく、その場で組織検査も可能です。早期発見・診断に欠かせない検査の一つです。

一部直腸まで進展している肛門がん

③ CT検査

造影CTを行うことで腫瘍の範囲や壊死組織を確認できます。リンパ節転移や遠隔転移の有無も評価可能です。

④ MRI検査

MRI検査は腫瘍の進展範囲や周囲臓器への浸潤評価に優れており、ステージ分類に役立ちます。

⑤ PET-CT検査

PET-CTは肛門がんの発見感度が非常に高く(約99%)、転移や再発の診断にも有用です。CTやMRIと併用することで、より正確な診断が可能になります。

肛門がんの治療

肛門がんの治療法は、腫瘍の大きさや進行度(ステージ)、患者さんの全身状態などによって選択されます。主に以下の治療が行われます。

- 内視鏡治療

- 外科治療(手術)

- CRT(放射線化学療法)

内視鏡治療

早期の肛門がんや、ごく小さな腫瘍であれば大腸内視鏡を用いた内視鏡治療で切除できる場合があります。負担が少なく入院期間も短いため、早期発見による最大のメリットと言えます。

外科治療(手術)

腫瘍が大きく進行している場合や、内視鏡で切除困難な場合には外科的切除が必要です。肛門の機能温存を重視しつつ、根治性を高めるための手術法が選択されます。

CRT(放射線化学療法)

CRT(化学放射線療法)は肛門がんの標準治療です。抗がん剤と放射線を併用することで腫瘍を縮小・消失させることを目的とします。手術を回避できる可能性もあり、機能温存の観点からも重要な治療法とされています。

治療法の選択は、がんの進行度だけでなく、患者さんの生活の質(QOL)をどう守るかも大きなポイントです。早期に発見することで、治療の選択肢を広げることができます。

肛門がんを予防するためにできること

肛門がんは「完全に防げる」とは言い切れませんが、生活習慣とワクチン・定期検査でリスクを大きく下げられます。今日から実践できる要点をまとめました。

日常で意識したいポイント

- HPVワクチンの接種:対象年齢の方は接種を検討しましょう。性行為の開始前に接種すると予防効果がより高まります。

- 禁煙:喫煙は発症・再発リスクを高めます。禁煙外来などの医療的サポートも活用を。

- 適切なスキンケアとコンドームの活用:完全防御ではありませんが、接触による感染リスクの低減が期待できます。

- バランスの良い食事と適度な運動:全身の免疫や代謝を整え、発症リスク低減に寄与します。

定期的なチェックが大切

- リスク因子がある方は計画的に検査:HIV陽性、受動含む喫煙歴、肛門性交の習慣、既往のHPV関連病変などがある場合は、主治医と検査間隔を相談しましょう。

- 「いつもと違うサイン」を見逃さない:血便、しこり、痛み、かゆみ、分泌物が続く・繰り返す場合は早めに受診を。

症状が軽くても「痔だろう」と決めつけないこと。

早期受診・適切な検査が、治療の選択肢を広げます。

よくある質問(Q&A)

Q. 痔と肛門がんの違いは?見分けるポイントはありますか?

A. 痔・裂肛でも出血や痛みは起こりますが、症状が長引く/繰り返す/しこりが触れる場合は精査が必要です。自己判断せず医療機関で確認しましょう。

Q. 痛みがない血便でも受診したほうが良いですか?

A. はい。痛みが乏しい血便でも、直腸・肛門部の病変が潜むことがあります。

まずは診察、必要に応じて大腸内視鏡検査で原因を特定します。

Q. 女性に多いと聞きました。若い世代でも注意は必要ですか?

A. HPV関連の病変は若年でも起こり得ます。HPVワクチンや生活習慣の見直し、気になる症状があれば早めの受診を推奨します。

Q. 大腸カメラはつらいですか?

A. 鎮静を併用することで負担を軽減できます。検査前の下剤・食事指示も、当院スタッフが丁寧にサポートします。

Q. 検査の準備や当日の流れを事前に知りたいのですが?

A. この記事内のバナーから、マンガで検査の流れをご覧いただけます。

不安が強い方は事前外来で個別にご相談ください。

まとめ

肛門がんはまれな疾患ですが、女性を中心に増加傾向が指摘されています。痔と症状が似るため、血便・しこり・痛み・違和感が続く/繰り返す場合は早めの受診が重要です。

- 主要リスク:HPV、HIV、喫煙、肛門性交、IBD など

- 診断の要:触診・肛門鏡+大腸内視鏡、画像検査(CT/MRI/PET-CT)

- 治療選択:内視鏡治療/外科治療/CRT(標準治療)

- 予防策:HPVワクチン、禁煙、生活習慣の改善、計画的な検査

「痔かもしれないけれど不安が残る」という段階での受診が、早期発見・機能温存につながります。

当院では内視鏡専門医が診療から検査・治療まで一貫して対応していますので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。

大腸カメラの予約方法

肛門がんが疑われる場合や、リスクファクターに当てはまって不安を感じる方は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けることが重要です。

当院では内視鏡専門医が検査を担当し、安心して受けられる体制を整えています。まずは一度ご相談ください。

ご予約について

ご予約はWEB・LINE・お電話からお選びいただけます。

初めての方でも簡単にお申し込みが可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。

※この記事は2025年4月30日に公開され、2025年8月16日に更新されました。

参考文献

- Arnold JD, Byrne ME, Monroe AK, Abbott SE; District of Columbia Cohort Executive Committee. The Risk of Anal Carcinoma After Anogenital Warts in Adults Living With HIV. JAMA Dermatol 2021; 157: 283-289

- Shiels MS, Cole SR, Kirk GD, Poole C. A meta-analysis of the incidence of non-AIDS cancers in HIV-infected individuals. J Acquir Immune Defic Syndr 2009; 52: 611-622

- McMahon KR, Gemma N, Clapp M, Sanchez-Montejo P, Dibello J, Laipply E. Relationship between anal cancer recurrence and cigarette smoking. World J Clin Oncol 2023; 14: 259-264

- Ramamoorthy S, Luo L, Luo E, Carethers JM. Tobacco smoking and risk of recurrence for squamous cell cancer of the anus. Cancer Detect Prev 2008; 32: 116-120

- Tanzi E, Canuti M. HPV infection and cervical Cancer. Global Health Essentials: Springer; 2023. pp. 109–16

- Mahmud A, Poon R, Jonker D. PET imaging in anal canal cancer: a systematic review and meta-analysis. Br J Radiol 2017; 90: 20170370

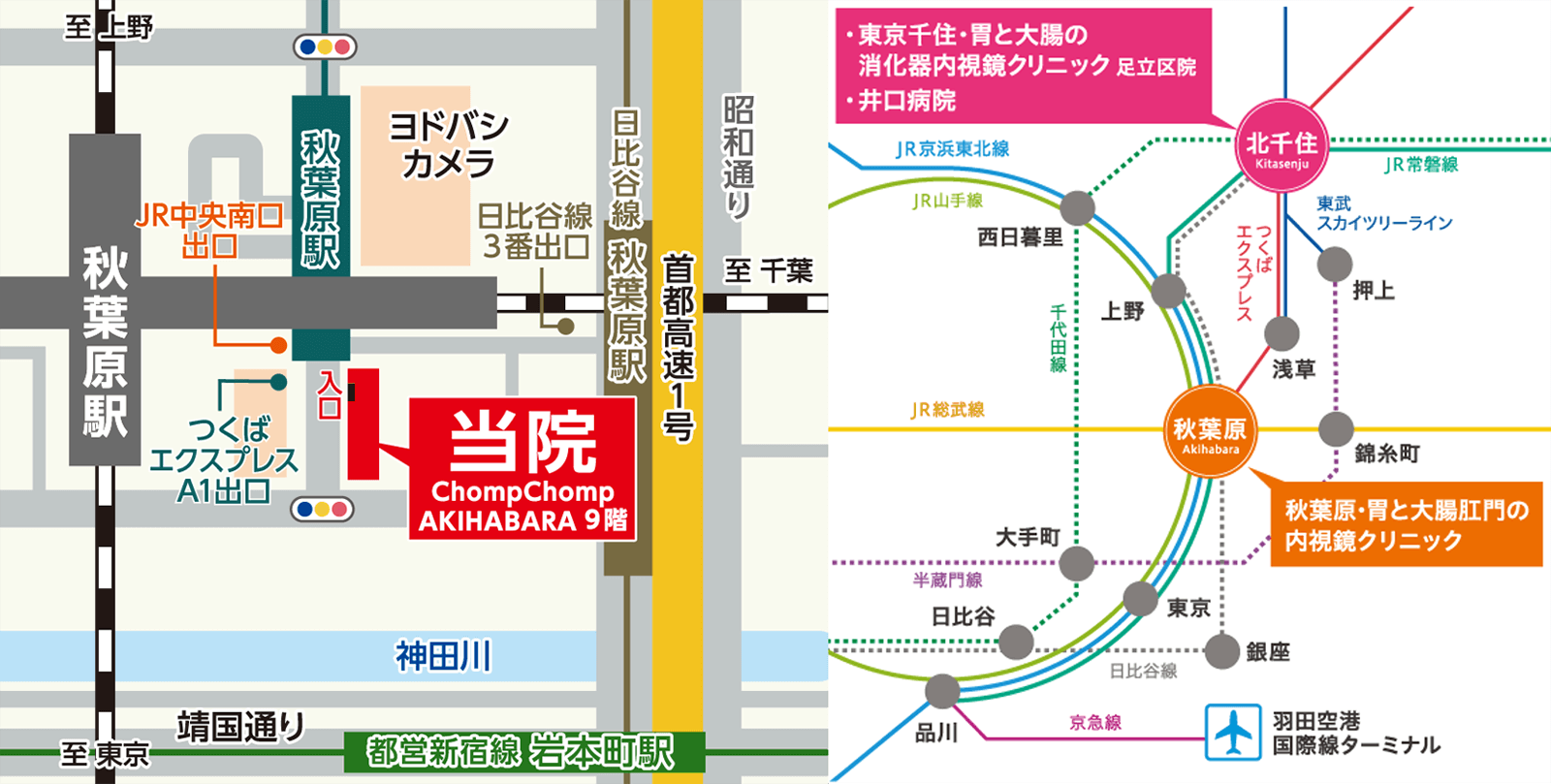

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分

施設紹介

秋葉原・胃と大腸肛門の内視鏡クリニック 千代田区院 >>

ホームページ https://www.akihabara-naishikyo.com/

電話番号 03-5284-8230

住所 東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原ビル9階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR秋葉原駅より徒歩1分、東京メトロ日比谷線秋葉原駅より徒歩1分、つくばエクスプレス秋葉原駅より徒歩1分