「血液検査で胃がんを手軽に早期発見できる?」

「ABC検診とは、どんな検査方法?腫瘍マーカーとの違いは?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、この記事では胃がんリスクの検査法「ABC検診」についてわかりやすく解説します。

ABC検診とは、2種類の血液検査によって胃がんのリスクを4段階に分類する検査法です。将来的なリスク判定や早期発見に役立つ反面、確定診断には至らないため注意が必要です。

胃がんの確定診断や早期発見をより確実に行うには、胃カメラ(胃内視鏡検査)の併用がおすすめです。本記事では、ABC検診の仕組みや分類、腫瘍マーカーとの違い、さらには血液検査以外の検査法についても詳しくご紹介します。

目次

1章 胃がんのリスクを調べる血液検査「ABC検診」とは

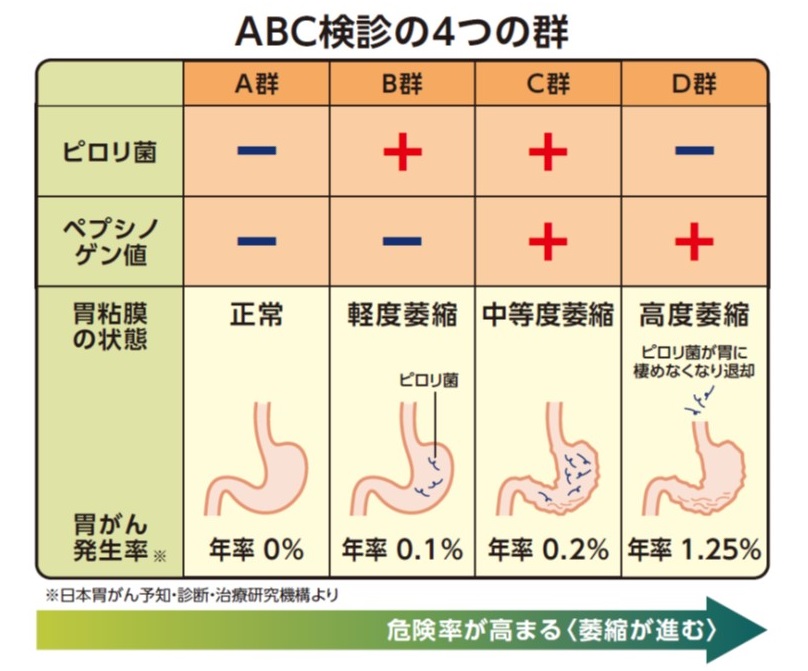

ABC検診では、以下の2つの検査結果を組み合わせて、胃がんのリスクをA〜D群に分類します。

- ピロリ菌抗体検査(HP抗体検査)

- ペプシノゲン法(PG法)

それぞれの検査について、次に詳しく見ていきましょう。

1-1 ピロリ菌抗体検査(HP抗体検査)

ピロリ菌抗体検査は、血液中の抗体の有無を調べることで、ヘリコバクター・ピロリ菌への感染状況を確認する検査です。

近年の研究により、ピロリ菌感染が胃がんのリスクを高める要因であることが明らかとなりました。そのため、この抗体が血中に確認される場合、胃がんのリスクが高いと判断されます。

1-2 ペプシノゲン法(PG法)

ペプシノゲン法では、ペプシノゲンI(PG1)とペプシノゲンII(PG2)の量とその比率を調べます。これは胃粘膜の萎縮や炎症の程度を把握するための指標です。

胃の萎縮が進むと、ペプシノゲンの量が減少し、比率にも変化が見られます。萎縮の程度が強いほど、胃がん発生のリスクも高まると考えられています。

2章 血液検査による胃がんリスク分類「ABC分類」について

ABC検診では、ピロリ菌抗体検査とペプシノゲン法の結果を組み合わせて、A〜D群(加えてE群)に分類します。各分類に応じて、胃がんのリスク度合いや今後の対応が異なります。

2-1 A群

A群は、ピロリ菌抗体検査・ペプシノゲン法のどちらも陰性の状態を指します。感染歴がなく、胃の萎縮も見られないため、胃がんのリスクは最も低いとされます。

ただし、リスクがゼロというわけではないため、数年ごとの内視鏡検査を検討すると安心です。

2-2 B群

ピロリ菌抗体検査が陽性で、ペプシノゲン法は陰性。この状態は、感染はあるものの萎縮がまだ進んでいない段階です。

除菌の検討とともに、内視鏡検査での精密な評価も必要です。

2-3 C群

ピロリ菌抗体検査・ペプシノゲン法ともに陽性の状態。現在または過去に感染歴があり、かつ中等度の胃粘膜萎縮が見られる状態です。

胃がんのリスクがやや高いため、定期的な胃カメラ検査(年1回程度)を推奨します。

2-4 D群

ピロリ菌抗体検査は陰性ですが、ペプシノゲン法は陽性。高度な萎縮が進んでおり、ピロリ菌がすでに生息できない環境となっている可能性があります。

最も胃がんリスクが高い分類のため、胃内視鏡検査が必須です。

2-5 E群

E群は除菌済みの状態を指します。ABC分類では正確な判定ができませんが、ピロリ菌除菌後もリスクは残るため、1〜2年ごとの内視鏡検査が望まれます。

3章 「ABC検診」で胃がんを調べるメリット・デメリット

ABC検診には多くの利点がある一方で、限界も存在します。それぞれを確認しておきましょう。

3-1 ABC検診のメリット

- 胃カメラより体への負担が少ない

- 内視鏡やX線検査が必要かの目安が分かる

- 費用が比較的安価で、自費でも受けやすい

- 年齢を問わず受けやすい

3-2 ABC検診のデメリット

- 胃カメラと比べて、早期のがん発見は難しい

- 確定診断はできず、あくまでリスク分類に留まる

早期発見・確定診断を目指す場合は、ABC検診だけでは不十分です。胃内視鏡検査(胃カメラ)を併用することで、より正確な診断が可能になります。

4章 胃がん診断に役立つ血液検査「腫瘍マーカー」とは

血液検査で胃がんの有無を調べる際、腫瘍マーカーという指標を使うことがあります。

ここでは、ABC検診との違いや胃がんに用いられる腫瘍マーカーについて見ていきます。

4-1 腫瘍マーカーとABC検診の違い

腫瘍マーカーは、胃がんがあると上昇する血中物質を測定する検査で、診断の補助として使われます。

一方でABC検診は、リスク分類や早期発見を目的としており、目的や対象となる物質が異なります。

4-2 胃がんに用いられる腫瘍マーカー

主に「CEA」や「CA19-9」といった腫瘍マーカーが使われますが、これらは胃がんであっても必ず上昇するわけではありません。

したがって、腫瘍マーカーだけで確定診断を下すことはできず、あくまで参考値にとどまります。

5章 血液検査以外の胃がん検診方法

胃がんの検査には、血液検査以外にもさまざまな方法があります。ここでは主に次の2つを紹介します。

5-1 胃X線検査(バリウム検査)

バリウムと発泡剤を飲んでX線撮影を行う検査です。胃粘膜の形状をチェックすることで、がんや潰瘍、ポリープの有無を調べます。

体位を変えながら全体を撮影するため、異常がある部分が陰影や凹凸として確認されます。

5-2 胃カメラ(胃内視鏡検査)

胃カメラはスコープで胃内部を直接観察できるため、早期胃がんの発見に最も有効です。現在では静脈麻酔を併用し、苦痛を抑えて検査を受けられる医療機関も増えています。

当院でも、経験豊富な専門医による静脈麻酔を用いた胃カメラ検査を提供しております。

まとめ

- ABC検診は、ピロリ菌と胃粘膜の状態からリスクを4分類する血液検査

- 確定診断はできないため、内視鏡検査との併用が重要

- 腫瘍マーカーは補助的な指標であり、単独での判断は不可

- 胃がんの早期発見には胃カメラが有効

胃がんの早期発見をご希望の方は、ぜひ当院にご相談ください。当院では静脈麻酔を併用した苦痛の少ない胃カメラ検査を実施しています。

当院ではWEBから24時間いつでもご予約いただけます。

※この記事は2023年5月18日に公開され、2025年6月14日に更新されました。

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分