皆さんは、お口の中に数多くの細菌が存在していることをご存じでしょうか?これらの細菌の一部が、実は様々な病気の原因となっている可能性があると言われたら、不安な気持ちになるかもしれませんね。

お口の中の細菌の集団のことを口腔内細菌叢(こうくうないさいきんそう)といいます。口腔内マイクロバイオーム、もしくは口腔内マイクロバイオータとも呼ばれています。

この口腔内マイクロバイオームは、歯周病などにより病原性のある細菌が異常増殖し、様々な病気に関わっていると近年では数多く報告されています。

具体的には、心血管系疾患・糖尿病・脳梗塞・肺炎などの重大な疾患との関連性が指摘され、さらに全身の様々ながん(癌)にも関係していると報告されています。

本記事では、特に口腔内マイクロバイオームと大腸がん(特にその予後)について解説していきます。最後までお読みいただくことで、日常生活の中でどのような点に注意すべきかが分かります。

目次

口腔内細菌叢とは?

「口腔内細菌叢とは、口腔内に常在している細菌が生態系として生育している状態のことをいいます。」

口腔内に住み着く細菌は770種以上存在すると言われ、その生態系は非常に複雑です。これらは唾液、歯の表面、舌、歯肉、頬の内側など多様な部位に分布し、それぞれの環境に適応しています。

口腔内細菌叢は、英語でマイクロバイオーム(Microbiome)またはマイクロバイオータ(Microbiota)と呼ばれます。両者にはわずかな意味の違いがありますが、一般的にはほぼ同義語として使われます。

- マイクロバイオーム:一定の環境に生息する細菌叢

- マイクロバイオータ:細菌そのものの集団

口腔内環境の乱れ(ディスバイオーシス)

口腔内が虫歯・歯周病・歯の脱落などにより不衛生になると、この細菌叢のバランスが崩れます。この状態をDysbiosis(ディスバイオーシス)と呼びます。

ディスバイオーシスが起こると、人体に悪影響を及ぼす細菌が増加し、次のような問題が発生します。

- 全身性の炎症

- 過剰な免疫応答

- 腸内細菌叢の変化

これらの影響は、単に口腔内の健康を損なうだけでなく、全身疾患の発症リスクを高めることが知られています。近年では、このディスバイオーシスが大腸がんの発生にも関係している可能性が報告されています。

口腔内細菌叢研究の重要性

近年、次世代シーケンサー(NGS)技術の発展により、口腔内の細菌構成を詳細に解析できるようになりました。これにより、健康な人と病気を持つ人とで細菌叢の構成がどのように異なるのかが明らかになりつつあります。

この分野の研究は、将来的に「唾液検査によるがんの早期発見」や「口腔内環境改善による予防医療」といった新しいアプローチの実現にもつながる可能性があります。

歯周病は大腸がんに関係するのか?

結論から言うと、

「歯周病による口腔内のディスバイオーシスは、大腸がんの発生に関係する可能性が高い」

歯周病による口腔内のディスバイオーシスは、消化管のがん(胃がん・大腸がん)と関連していると、多くの研究で報告されています。

口腔内ディスバイオーシスと大腸がんの関係

歯周病そのものが大腸がんの唯一の原因になるわけではありません。歯周病を悪化させる要因も複雑に絡み合い、総合的に大腸がんのリスクを高めると考えられています。

歯周病のリスク要因と生活習慣

- 喫煙

- アルコール摂取

- 肥満

- 生活環境(ストレス・食習慣・口腔ケア不足など)

これらは歯周病の発症や進行を促すだけでなく、慢性的な炎症状態を作り出し、大腸がん発症の土壌を整えてしまう可能性があります。

2022年の韓国からの報告(約70万人規模のデータ)では、歯周病患者53,075人において、大腸がんの発生が有意に高いという結果が示されました。これは、単なる相関ではなく、因果的なつながりを示唆する重要なデータといえます。

大腸がんに関与する可能性のある口腔内病原性細菌

歯周病によって口腔内に増加する病原性細菌の中で、大腸がんの発生に関わると考えられる代表的な菌種は以下の通りです。

- Porphyromonas gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)

- Fusobacterium nucleatum(フソバクテリウム・ヌクレアタム)

- Streptococcus anginosus(ストレプトコッカス・アンギノーサス)

- Peptostreptococcus stomatis(ペプトストレプトコッカス・ストマティス)

- Prevotella intermedia(プレボテラ・インターメディア)

フソバクテリウム・ヌクレアタムの重要性

特にフソバクテリウム・ヌクレアタムは、大腸がん患者の糞便や腫瘍組織内で高頻度に検出されます。さらに、同患者の口腔内にも豊富に存在していることが分かっています。

この菌は腫瘍微小環境に影響を与え、がん細胞の増殖・浸潤・転移を促進する可能性があります。また、腸内細菌叢全体のバランスを崩す作用も報告されており、単独でも大腸がんの進行に寄与する危険因子とみなされています。

その他の菌種について

- Porphyromonas gingivalis:歯周病の主要原因菌であり、全身の炎症性疾患にも関与。

- Streptococcus anginosus:口腔から消化管に至るまで感染を起こしやすい菌種。

- Peptostreptococcus stomatis:腸内環境を変化させ、免疫応答を修飾する可能性。

- Prevotella intermedia:歯周病や婦人科系感染症など広範な炎症に関与。

細菌が大腸がんを促進するメカニズム

これらの病原性細菌は、以下のような経路で大腸がんリスクを高めると考えられています。

- 全身性の炎症反応を持続的に引き起こす

- 免疫応答を過剰に刺激し、免疫の恒常性を乱す

- 腸内細菌叢を変化させ、発がん促進環境を形成する

これらの影響は、大腸がんだけでなく、他の臓器のがんにも波及する可能性があるため、口腔ケアは全身のがん予防に直結するといえます。

口腔内細菌叢は大腸がん以外のがんにも関係するのか?

「口腔内細菌のディスバイオーシスは、大腸がんだけでなく、その他の臓器に発生するがんにも関係している可能性が高い」とされています。

近年の研究では、口腔内の病原性細菌や炎症性物質が血流や消化管を介して全身へ拡散し、各種臓器の発がんリスクを高めることが分かってきました。

大腸がん以外に関係が疑われている主ながん

- 頭頚部がん(咽頭がん、口腔がんなど)

- 肺がん

- 膵がん

- 腎がん

- 血液がん(悪性リンパ腫など)

例えば、頭頚部がんでは、口腔内の慢性的な炎症や特定の細菌感染が腫瘍形成を促す可能性が指摘されています。膵がんにおいても、フソバクテリウム・ヌクレアタムのDNAが腫瘍組織から検出される例があり、全身性の影響が示唆されています。

このように、口腔内のディスバイオーシスは単に局所的な問題にとどまらず、全身のがん発症に関与している可能性があるため、日常的な口腔ケアの重要性が増しています。

大腸がんには歯の本数も関係する

アメリカ・ボストンのブリガム・アンド・ウイメンズ病院による調査では、約2,000人の女性看護師を対象に、歯の本数と大腸がん発生リスクの関係を分析しました。

その結果、歯の本数が17本以下の人は、24本以上(成人の平均的な永久歯の本数は28~32本)の人と比べて、大腸がん発生リスクが有意に高いことが分かりました。

歯の欠損が大腸がんリスクに与える影響

- 噛む回数や咀嚼能力が低下し、食事内容が偏る

- 消化機能が低下し、腸内環境の悪化を招く

- 口腔内清掃が不十分になり、歯周病菌が増殖

これらの要因が組み合わさることで、腸内細菌叢のバランスが崩れ、発がんリスクが高まる可能性があります。

歯の健康を保つための基本習慣

- 1日2~3回の歯磨き

- デンタルフロスや歯間ブラシで歯間清掃

- 定期的な歯科健診(3~6か月ごと)

- 硬すぎない食べ物を選び、歯の摩耗を防ぐ

- 過度な糖分摂取を避ける

口腔内の衛生状態を良好に保つことは、単に虫歯や歯周病予防のためだけでなく、大腸がんをはじめとした全身疾患予防の観点からも極めて重要です。

口腔内細菌叢は大腸がんの予後に関連する

これまで、口腔内細菌叢が大腸がんの発生に関与している可能性について解説してきましたが、大腸がんの「予後」にも関係していることが近年の研究で示されています。

結論から言うと、

「一部の口腔内細菌は、大腸がんの予後を左右する可能性が高い」

これは、大腸がんの進行度や転移リスク、さらには生存率にまで影響を与える可能性がある重要な知見です。

予後に関わる可能性が高い3つの口腔内細菌

312人の大腸がん患者の唾液サンプルを解析した研究で、以下の3種の口腔内細菌が予後バイオマーカーとして注目されました。

- Neisseria oralis(ナイセリア・オラリス)

- Campylobacter gracilis(カンピロバクター・グラシリス)

- Treponema medium(トレポネーマ・ミディアム)

それぞれの菌の特徴と予後への影響

- Neisseria oralis:口腔内常在菌の一種だが、免疫応答を変化させ、がんの進行を促す可能性がある。

- Campylobacter gracilis:歯周病部位で検出されることが多く、全身性炎症を引き起こす可能性がある。

- Treponema medium:スピロヘータの一種で、他の2種とは逆にがんの進行を抑制する可能性が報告されている。

特にNeisseria oralisとCampylobacter gracilisは、大腸がんの進行・転移のリスクを高める方向に作用していると考えられています。

予後と口腔内細菌叢の関連性の重要性

これらの知見は、今後の医療において次のような可能性を示しています。

- 唾液検査による大腸がんの予後予測

- 口腔内細菌叢をターゲットにした新しい治療法の開発

- 予後改善のための歯周治療や口腔ケアの導入

つまり、大腸がん治療において、消化器科だけでなく歯科・口腔外科との連携が今後ますます重要になることが予想されます。

大腸がん予防のためにできること

口腔内細菌叢のディスバイオーシスを防ぐことは、大腸がん予防の一環として有効です。具体的には以下のような取り組みが推奨されます。

日常の口腔ケア

- 毎日の歯磨き(フッ素入り歯磨き粉の使用)

- デンタルフロス・歯間ブラシの併用

- 舌ブラシによる舌苔除去

定期的な歯科受診

- 3〜6か月ごとの歯科検診

- 歯石除去や歯周ポケットのケア

生活習慣の改善

- 禁煙

- 飲酒の制限

- 食物繊維を多く含むバランスの良い食事

- 適度な運動習慣

これらは口腔内の健康だけでなく、腸内環境改善や全身の免疫機能向上にも寄与します。

まとめ

今回は、口腔内細菌叢と大腸がんの予後の関係について解説しました。近年の研究によって、口腔内の細菌バランスが崩れる「ディスバイオーシス」が、大腸がんの発生だけでなく、その進行や予後にも関わる可能性が示されています。

特に以下の3つの菌は、予後バイオマーカーとして注目されています。

- Neisseria oralis(ナイセリア・オラリス)

- Campylobacter gracilis(カンピロバクター・グラシリス)

- Treponema medium(トレポネーマ・ミディアム)

これらの知見がさらに深まり、臨床現場に応用されれば、「唾液でがんの予後が分かる時代」や、「口腔ケアによって治療成績が向上する時代」が訪れる可能性があります。

大腸がんの予防や治療においては、消化器内科と歯科・口腔外科との連携が今後さらに重要になるでしょう。

関連リンク

腸内細菌についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

「腸内細菌(善玉菌・悪玉菌)を理解して腸活を!」

検査・診療のご予約

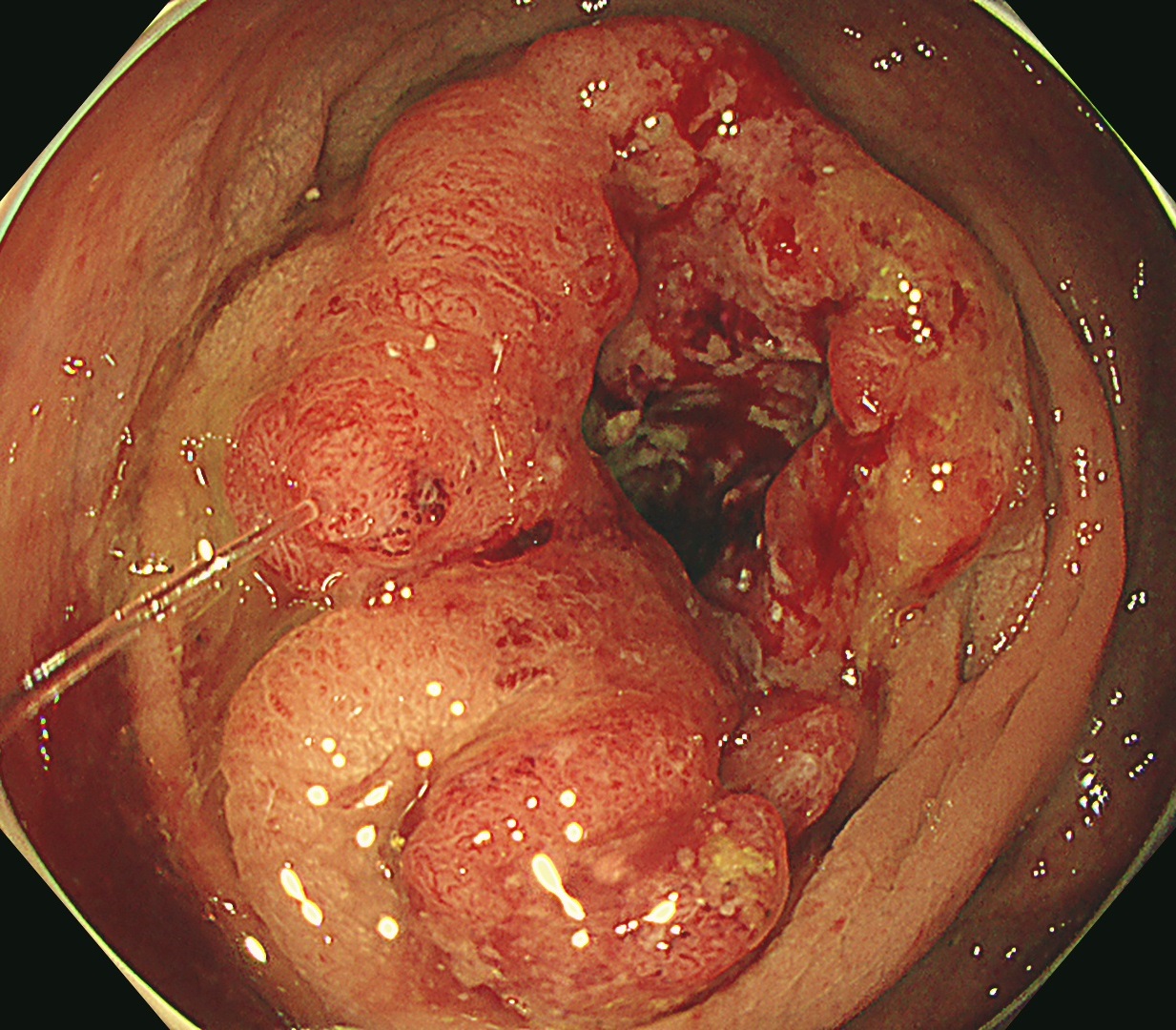

当院では、大腸内視鏡検査や胃カメラ検査、消化器内科診療を行っております。

口腔内の健康が全身疾患の予防につながることを踏まえ、定期的な検診や生活習慣改善をサポートします。

※この記事は2025年5月15日に公開され、2025年8月11日に更新されました。

参考文献

- Zhou SH, et al. Oral microbiota signature predicts the prognosis of colorectal carcinoma. NPJ Biofilms Microbiomes. 2025 May 5;11(1)

- Baima, G., et al. The Gum-gut axis: periodontitis and the risk of gastrointestinal cancers. Cancers15, 4594 (2023)

- Lourenço, T. G. B., et al. Oral-gut bacterial profiles discriminate between periodontal health and diseases. J. Periodontal Res. 57, 1227–1237 (2022)

- Wang, N. & Fang, J. Y. Fusobacterium nucleatum, a key pathogenic factor and microbial biomarker for colorectal cancer. Trends Microbiol. 31, 159–172 (2023)

- Li, R., et al. Fusobacterium nucleatum and colorectal cancer. Infect. Drug Resist. 15, 1115–1120 (2022)

- Chen, T. et al. Fusobacterium nucleatum promotes M2 polarization of macrophages in colorectal tumours via a TLR4-dependent mechanism. Cancer Immunol. Immunother. 67, 1635–1646 (2018)

- Kim, E. H. et al. Periodontal disease and cancer risk: a nationwide population-based cohort study. Front. Oncol. 12, 901098 (2022)

- Momen-Heravi, F. et al. Periodontal disease, tooth loss and colorectal cancer risk: results from the Nurses’ health study. Int. J. Cancer 140, 646–652 (2017)

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分