「腸内細菌ってなんだろう」

「善玉菌と悪玉菌っていったい何なんだろう?」

「どうしたら善玉菌って増やすことができるのかなぁ・・・ヨーグルトが良さそうだ!」

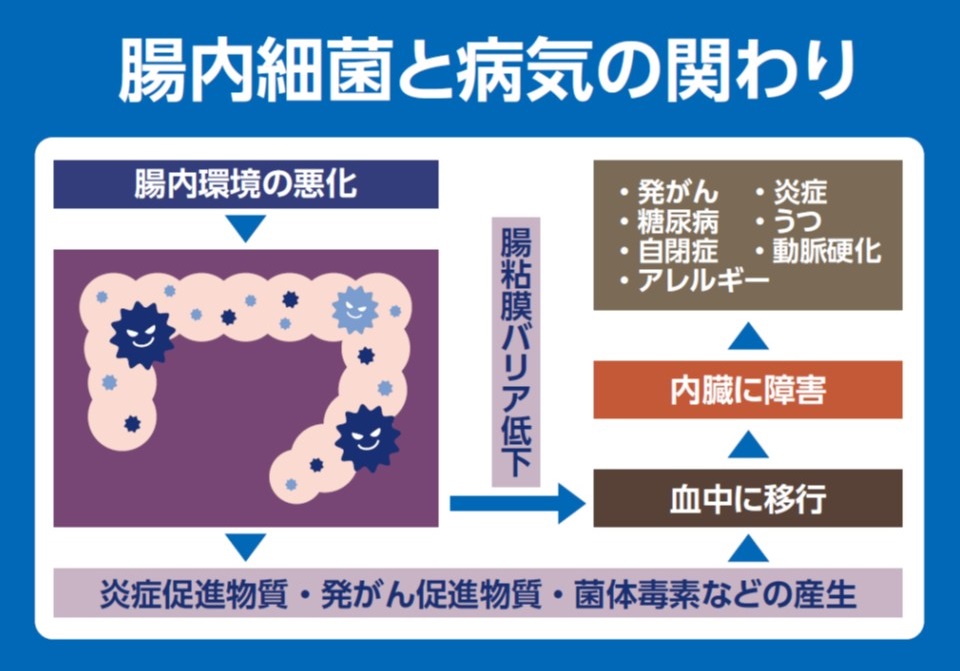

というようなことを考えたことはないでしょうか?善玉菌や悪玉菌などに関係する腸内細菌ですが、腸内環境が悪化すると悪玉菌が増えて人体において様々な悪影響を及ぼします。腸内細菌のバランスが崩れて、悪玉菌が増えることをDysbiosis(ディスバイオーシス)といいます。

Dysbiosisは運動不足・アルコール・抗生剤・ストレスなどが原因で起こります。このDysbiosisは、人体に対して炎症・糖尿病・うつ・自閉症・動脈硬化・アレルギーなどの原因になるとも言われています。さらにDysbiosisは、大腸粘膜に炎症をもたらすことで発がんにつながる可能性があると言われています。つまり大腸がんの原因の一つと考えられています。

大腸がんは、日本においてがん死亡数男性で2位、女性で1位と社会的に問題となっているご病気です。大腸がんの原因は、遺伝子異常、ライフスタイル(食事・アルコール・喫煙)、肥満、糖尿病などが原因と言われています。その原因の一つとして腸内細菌が深く大腸がんと関係しているのではないかと考えられています。また、大腸がんの原因の可能性がある細菌なども個別に発見されてきています。腸内環境を整えることで大腸がんの予防になる可能性もあるため、バランスの取れた食事や避けるべき食品などについてよく理解して日頃の食生活に気を配る必要もあります。

今回は、腸内細菌について大腸がんとの関係も含め詳しく解説していきたいと思います。腸内細菌について詳しく理解することでご自身の健康や大腸がん予防の助けになるかと思いますので、ぜひ読んでください!

目次

1章、腸内細菌とは

この章では、腸内細菌とはどのようなものなのか解説したいと思います。

1-1、腸内細菌

腸内細菌は腸管内で腸内細菌叢(腸内フローラ)として存在し、小児期以降に個人特有のものとして組成され、食生活や遺伝的要因により作られていき個人差が大きいものとなります。

腸内フローラのほとんどは大腸に存在し、小腸には一部回腸末端にも存在すると言われています。腸内フローラには、皆さんがご存じの善玉菌と悪玉菌が存在します。この善玉・悪玉とは何なのかを説明すると、

1-2、Dysbiosis(ディスバイオーシス)とは

食事の欧米化(高脂肪食・肉類・野菜不足)や抗生物質の使用・ストレスなどによりディスバイオーシスが起こると、悪玉菌が増加していくため善玉菌の作用が弱まってしまいます。もともと善玉菌は短鎖脂肪酸を大腸内で作り出しており、この短鎖脂肪酸のおかげで腸管内は弱酸性(pH5~7)の状態を作り出しています。

また、弱酸性の環境は悪玉菌の増殖も抑えています。このようにディスバイオーシスでは、善玉菌・悪玉菌のバランスが崩れて人体に対して様々な悪影響をもたらします。

以上のようにディスバイオーシスは様々な影響を人体にもたらすと考えられています。またディスバイオーシスは、食事以外でも起こります。ディスバイオーシスは下記のようなことが原因で起こることがあります。

・運動不足

・アルコール摂取

・長期の内服(抗生剤など)

・ストレス

2章、腸内細菌と大腸がん

人体に様々な影響をもたらす腸内細菌ですが、実は大腸がんとも深いかかわりを持っているのです。この章では、腸内細菌と大腸がんの関係について解説したいと思います。

2-1、ディスバイオーシスは大腸がんの原因となり得る

腸内細菌のバランス失調(ディスバイオーシス)は、大腸がんの原因の一つと言われています。善玉菌と悪玉菌のバランスが崩れるディスバイオーシスは、ライフスタイルや肥満などとも密接に関係しており、人体に悪い影響を与えるだけではなく、大腸がんにも密接に関係している可能性があります。

ディスバイオーシスが生じると大腸の粘膜に炎症が起こる可能性があると言われており、長期間の炎症が大腸がんと密接な関係があると言われています。

2-2、腸内細菌が大腸がんの原因となりうる専門知識

腸内細菌は、炭水化物や食物繊維を発酵することにより酪酸、プロピオン酸、乳酸などの短鎖脂肪酸を作り出します。これらの短鎖脂肪酸は、腸管自体や人間の活動のエネルギー源としても利用されます。

この短鎖脂肪酸は、腸管粘膜のバリア機能を強化し、大腸粘膜に対して抗炎症作用があると言われています。大腸粘膜の炎症は大腸がんの発がんにも関与しており、短鎖脂肪酸は抗がん作用にも関係していると考えられています。

大腸がんに関係するフソバクテリウム・ヌクレアタム

大腸がんに関係する菌として、フソバクテリウムという菌があります。フソバクテリウムとは、人の口腔内に存在する常在菌です。

フソバクテリウムには、33の種が属しており、その中の一つであるFusobacterium nucleatum(フソバクテリウム・ヌクレアタム)が、大腸がんの原因や進行に関係があると言われています。

このフソバクテリウム・ヌクレアタムは、歯周病の原因にもなると言われる菌です。多くの大腸がん患者さんのがん組織および糞便からフソバクテリウム・ヌクレアタムが検出されており、このことからディスバイオーシスと大腸がんとの関係が指摘されています。

ある報告によれば、40%以上の確率で大腸がん患者の唾液内に、大腸がん組織と同様の株のフソバクテリウム・ヌクレアタムが発見されたとされています。これは、口腔内細菌が大腸がんと密接な関係がある可能性を示唆しています。ただし、細菌が胃や小腸を通過して生きたまま大腸に到達しているかを証明するのは難しいとも言われています。

2-3、大腸がんは若い人でもかかる

大腸がんは、日本人にとって非常に身近ながんの一つです。とくに女性では、がんによる死亡原因の第1位となっており、社会的にも重要な課題となっています。

私の専門は大腸の内視鏡検査・治療ですが、日々の診療で若い方にも大腸がんが見つかるケースが増えてきていることを実感しています。若くして大腸がんを発症された方には、いくつかの共通した傾向が見られます。

特徴1 食生活が乱れていて、アルコールや喫煙をしている

特徴2 運動をまったくしていない

特徴3、ご家族に大腸がんの方がいる

特徴3については遺伝的な要素があり、完全に予防することは難しいですが、特徴1と2については日常生活の改善によってリスクを減らすことが可能です。

これらの特徴を持つ男性では、内視鏡検査中に大腸粘膜に炎症所見が認められることが多く、炎症がある場合には大腸ポリープや大腸がんが高率で発見されます。

つまり、食生活の改善と運動習慣を取り入れることで腸内細菌のバランスを整え、大腸がん予防につなげることが重要です。

上記に当てはまる方は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けることを強くお勧めします。

大腸がんは、直腸から盲腸までの大腸に発生するがんであり、比較的進行が遅いため、早期に発見すれば治療可能ながんです。

また、大腸カメラでポリープを発見・切除することで、大腸がんの予防にもつながると考えられています。

大腸カメラの検査予約は下記より可能です。

3章、硫化代謝細菌とは

腸内細菌の一種である硫黄代謝細菌は、大腸がんの原因になる可能性があるとされています。この章では、硫化水素を産生する硫黄代謝細菌と大腸がんの関係について解説します。

3-1、硫化水素を作る硫黄代謝細菌

硫黄代謝細菌とは、腸内に存在し、食事中の硫黄成分を分解する際に硫化水素(H2S)を生成する細菌群を指します。

腸内細菌における硫黄代謝細菌は、近年特に注目されている存在です。

3-2、硫化水素は大腸がんの原因になる

硫黄代謝細菌が作り出す硫化水素は、大腸がんの原因になると考えられています。硫化水素は、大腸粘膜の上皮細胞のDNAにダメージを与え、腸管に炎症を引き起こします。

さらに、腸管の「粘液層(ねんえきそう)」という重要なバリア機能を破壊します。この粘液層は、外粘液層と内粘液層の二重構造から成り、ムチンと呼ばれる糖たんぱく質によって構成され、外敵から腸を保護しています。

粘液層が破壊されると、腸の上皮細胞が直接外的刺激にさらされるため、炎症やがん化が進行しやすくなります。

したがって、硫化水素の発生を抑える食生活が大切です。次の章では、その具体的方法について解説します。

4章、健康的な食事で腸内細菌叢を改善

硫化水素の発生は、食事内容によって大きく左右されます。では、腸内環境を守る健康的な食事とはどのようなものなのでしょうか?

4-1、硫黄代謝細菌に関係する食べ物

食べ物によって、硫黄代謝細菌が増減します。代表的な食品は以下の通りです。

硫黄代謝細菌を増やす食品:加工肉(ハム、ソーセージ、ベーコンなど)、低カロリー飲料、リキュール類

硫黄代謝細菌を減らす食品:果物、豆類、グルコシノレートを含む野菜

加工肉は、硫黄代謝細菌を増加させ、大腸がんリスクを高めることが指摘されています。したがって、大腸がんリスクが高いとされる方は、加工肉の摂取を控えることが推奨されます。

4-2、注目される食品グルコシノレート

グルコシノレートとは、硫黄と窒素を含む天然の有機化合物で、近年、健康効果が注目されています。

グルコシノレートを多く含む食品:

大根・カブ・ブロッコリー・キャベツなど

グルコシノレートには抗がん作用が期待されており、大腸がん予防にも有効だと考えられています。ただし、過剰摂取は毒性リスクがあるため注意が必要です。

5章、腸活・プロバイオティクスで腸内環境を改善して大腸がん予防

大腸がん予防として近年注目されているのが、プロバイオティクスです。プロバイオティクスとはいったいどのようなものなのでしょうか?この章では、プロバイオティクスについて解説したいと思います。

5-1、プロバイオティクスの定義

プロバイオティクスとは、次のように定義されています。

皆さんがヨーグルトや乳製品飲料などでご存じの、ビフィズス菌・乳酸菌などはプロバイオティクスに含まれます。

プロバイオティクスは現在多くの研究が進められており、様々な病気の予防や免疫機能の維持に役立つことが明らかになっています。腸内フローラのバランス、つまり善玉菌と悪玉菌のバランスを改善し、腸内環境を整える働きが期待されています。

プロバイオティクスにより腸内環境を整えることで、大腸における発がんリスクを低減させる可能性があると考えられています。

5-2、プロバイオティクスで大腸がん予防

大腸がんに関して、現在では治療法(内視鏡治療、腹腔鏡手術、開腹手術、化学療法など)は確立されつつあります。しかし、予防という観点では完全に確立された方法はまだありません。

運動習慣や食生活の改善が推奨されていますが、これに加えて近年、プロバイオティクスの摂取による予防効果にも注目が集まっています。

プロバイオティクスは、腸内フローラを健全なバランス(Eubiosis(ユーバイオーシス))に整える働きを持っています。

Eubiosis(ユーバイオーシス)とは: 腸内環境が整い、善玉菌と悪玉菌のバランスが最適な状態に保たれていること。

このユーバイオーシスを維持することが、健康増進や大腸がんの予防に大いに役立つと考えられています。

ご負担を減らすため、下剤は院内でご用意しています。

6章、腸内環境を良くする食べ物

腸内環境を良くするためには、善玉菌が増える食事を摂取することが大切です。善玉菌を直接摂取するか、善玉菌を増やす食材を取り入れるか、この2つのアプローチがあります。

直接善玉菌を摂取できる食べ物:

①プロバイオティクス食品(乳酸菌・ビフィズス菌・酪酸菌を含む)

例)ヨーグルト、チーズ、乳酸菌飲料、納豆、キムチなど

善玉菌を増やす食べ物:

①食物繊維が豊富な食べ物

②オリゴ糖が豊富な食べ物

①食物繊維が豊富な食べ物:

野菜、海藻類、きのこ類、大麦

例)大根、キャベツ、ブロッコリー、わかめ、もずく、めかぶ、しいたけ、えのき、しめじ など

食物繊維には2種類あります:

- 不溶性食物繊維:水に溶けず、腸内で水分を吸収し、便のかさを増やして腸の動きを促進する

- 水溶性食物繊維:水に溶けてゲル状になり、糖や脂質の吸収を穏やかにしつつ、腸内細菌により発酵され短鎖脂肪酸を生成する

②オリゴ糖が豊富な食べ物:

ごぼう、タマネギ、にんにく、きな粉、バナナ、大豆など

オリゴ糖は、上部消化管では消化されず、大腸まで届いてビフィズス菌など善玉菌のエサとなり、善玉菌の増加を促進します。

さらに善玉菌が増えることで短鎖脂肪酸が作られ、腸内が酸性に保たれ、悪玉菌の繁殖が抑制されるという良好なサイクルが生まれます。

オリゴ糖は吸収されにくいため、糖尿病の方にも適した糖質とされていますが、過敏性腸症候群(IBS)の方は摂取量に注意が必要です。

まとめ

今回は、腸内細菌と大腸がんの関係について詳しく解説しました。

腸内環境の悪化(ディスバイオーシス)は、大腸に様々な悪影響を及ぼし、大腸がん発症リスクを高める可能性があることがわかりました。

大腸がん予防に重要なポイント:

- 食生活や運動不足に気を配る

- アルコールとタバコを控える

- グルコシノレートを含む食品を意識して摂取する

- プロバイオティクスを摂取して腸内環境を整える

- 食物繊維やオリゴ糖を積極的に取り入れる

これらの習慣を意識的に生活に取り入れることで、健康維持や大腸がん予防に役立ちます。

食生活に不安がある方は、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)を受けることをおすすめします。

不安を解消!マンガで学ぶ大腸内視鏡検査

下記より診察・検査予約が可能です。

※この記事は2022年9月13日に公開され、2025年5月4日に更新されました。

参考文献:

- 加藤豪人. ヒトにおけるプロバイオティクスの有効性と腸内細菌叢との関わり. 腸内細菌学雑誌 2019; 33: 175-189.

- 吉原努, ほか. 大腸癌における腸内細菌研究の動向-Fusobacterium nucleatumによる大腸癌研究の新しい潮流-. 腸内細菌学雑誌 2021; 35: 1-11.

- Nguyen LH, et al. Association Between Sulfur-Metabolizing Bacterial Communities in Stool and Risk of Distal Colorectal Cancer in Men. Gastroenterology 2020; 158: 1313-1325.

- Zhou P, et al. Gut microbiome: New biomarkers in early screening of colorectal cancer. J Clin Lab Anal. 2022; 36: e24359.

- Al-Ishaq RK, et al. Immunomodulation by Gut Microbiome on Gastrointestinal Cancers: Focusing on Colorectal Cancer. Cancers (Basel) 2022; 14: 2140.

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分