胃潰瘍や十二指腸潰瘍という言葉を耳にしたことはあるとは思いますが、どのような病気か詳しくご存じでしょうか?

胃が痛くなる病気、胃に穴が開く病気、血を吐くことがある病気といったイメージを持たれている方も多いでしょう。

一昔前は、多くの方が胃潰瘍を発症すると、現在とは異なり治療法が乏しく、胃の手術が必要となるケースも少なくありませんでした。ご親族の中に、「胃潰瘍で胃の半分を切除した」という話を聞かれた方もいらっしゃるかもしれません。

昔は手術に至る症例も多く存在していましたが、現在では手術に至るケースは非常に稀になっています。それはいったいなぜでしょうか?

本記事では、そんな疑問にお答えしつつ、胃潰瘍の症状から治療までを医師が詳しく解説します。

目次

1章 胃潰瘍について医師が解説

1-1 胃潰瘍とは

胃潰瘍とは、胃の内側の粘膜が欠損し、いわゆる消化管粘膜が傷つき深く凹んでしまった状態を指します。腹痛を感じる場合や、潰瘍がある程度深くなると、胃壁の血管が露出してそこから出血することがあります。

胃酸を含む消化液は食べ物を溶かすために非常に強力な化学物質であり、放置すれば胃や腸に穴が開くリスクもあります。万が一、消化管に穴が開き腹膜炎を引き起こすと、致命的な状態となり得ます。

1-2 胃潰瘍の症状について

胃潰瘍になると、主に以下のような症状が現れます。

| 主な症状 | 胃の痛み、不快感、吐き気 |

|---|---|

| 出血時 | 黒色便、吐血 |

| 穿孔時 | 腹膜炎による激しい腹痛 |

一般的に、胃潰瘍では食事中に症状が現れることが多い一方、十二指腸潰瘍では空腹時や就寝中に痛みが出やすいとされています。

2章 消化管潰瘍の原因

2-1 胃潰瘍の原因について

なぜ胃の粘膜が傷ついてしまうのでしょうか?

胃は食べ物を一時的に貯め、消化して腸へ送り出す役割を担っています。この働きの中で、胃から分泌される胃酸は食物を溶かす強い酸です。

胃自身を守るために、保護粘液やアルカリ性の防御液も同時に分泌され、胃壁を守っています。しかし、このバランスが崩れると、胃の粘膜が傷つき、潰瘍が形成されてしまいます。

主な胃潰瘍の原因は以下の通りです。

| 原因 | 内容 |

|---|---|

| ①ピロリ菌感染 | 胃酸と防御因子のバランスを崩し、潰瘍や癌を引き起こす |

| ②ロキソニン・アスピリンなどの痛み止め | 胃粘膜の保護機構を阻害 |

| ③ストレス・喫煙 | 胃血流低下により粘液分泌が減少 |

| ④アルコール・刺激物の過剰摂取 | 胃粘膜を直接傷つける |

| ⑤癌 | 癌細胞による粘膜破壊・潰瘍形成 |

ピロリ菌感染

胃潰瘍の最も多い原因は、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染です。ピロリ菌は胃の防御機構を破壊し、炎症を引き起こします。その結果、潰瘍や胃癌のリスクが高まります。

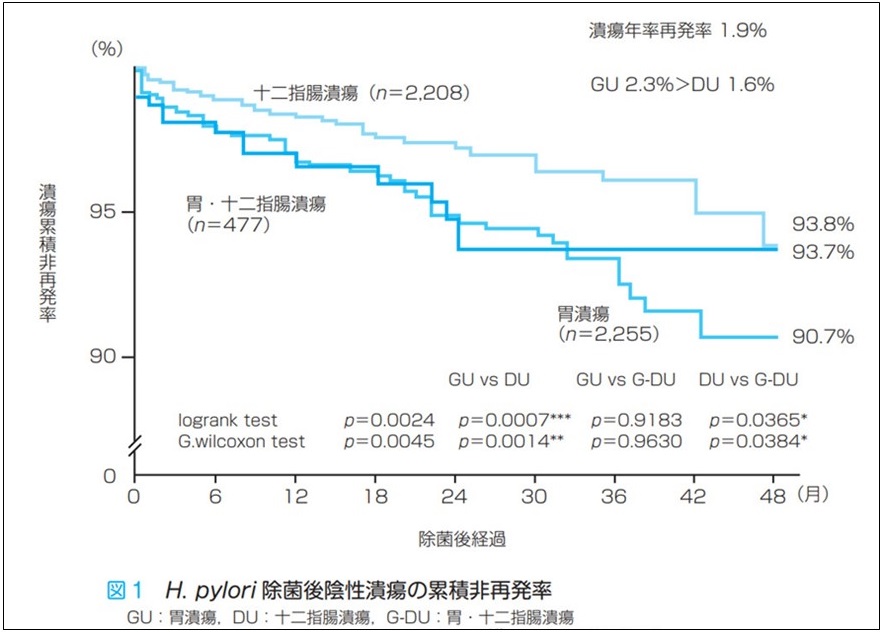

ピロリ菌が原因の場合、潰瘍治療と同時に除菌治療が行われます。除菌することで、潰瘍再発率は劇的に低下します。

除菌しない場合、潰瘍の再発率は65〜85%と高く、除菌すれば1〜2%にまで低下すると報告されています。

ロキソニン・アスピリンなど痛み止め

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)であるロキソニン、アスピリンは、胃粘膜保護物質PG(プロスタグランジン)の生成を阻害します。

保護液が減少し、強い胃酸の攻撃を受けやすくなるため、潰瘍形成が進みます。

ドラッグストアで購入できるロキソニンは腰痛や頭痛などで日常的に使用されがちですが、使いすぎると胃潰瘍リスクが高まります。特に、高齢者や骨折などで長期入院される方では注意が必要です。

また、血栓症の治療で使用されるアスピリンも、潰瘍リスクがあります。ただし、現代ではPPI(プロトンポンプインヒビター)を併用することでリスクは大きく軽減されています。

ストレスや喫煙

ストレスや喫煙は胃の血流を低下させ、胃粘液の分泌を減少させるため、潰瘍形成リスクを高めます。

手術後、集中治療室滞在中、脳梗塞発症後などは、ストレスと血流低下により潰瘍が発生しやすい状況となります。

アルコール・刺激物

アルコールは胃粘膜を直接傷つけます。スパイスの強い食事(カレーなど)も胃酸分泌を促進し、潰瘍を助長することがあります。

癌

癌細胞も粘膜破壊を伴い、潰瘍を形成します。癌性潰瘍については後述します。

2-2 診断方法について

胃潰瘍の確定診断には胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)が必須です。

腹部超音波やCT検査、消化管造影などでも消化管の異常を示唆する所見が得られることがありますが、潰瘍の詳細な評価や組織診断には胃カメラが必要不可欠です。

組織検査(生検)について

消化性潰瘍診療で最も重要なポイントは、癌性潰瘍との鑑別です。

内視鏡により潰瘍の辺縁や底部の組織を採取し、顕微鏡検査で癌細胞の有無を調べます。また、MALTリンパ腫や悪性リンパ腫など、血液疾患に伴う潰瘍も生検で診断可能です。

難治性の胃潰瘍の場合には

難治性潰瘍(再発を繰り返す場合)は、Zollinger-Ellison症候群(膵内分泌腫瘍に伴う胃酸過多症)を疑います。

この場合、造影CT検査や血中ガストリン濃度の測定が必要です。

3章 消化管潰瘍の治療について

3-1 昔は多くの方が手術していた。現在は? 内服薬の劇的進歩

治療の基本は、まず原因の除去です。

たとえば、ロキソニンが原因であれば、まずロキソニンの中止が最重要です。

喫煙やアルコール摂取の習慣がある方は、治療中は必ず中止してください。

また、過労やストレスが原因の場合、仕事を休むなどしてストレスを軽減することも大切です。

現在の胃潰瘍治療は、 プロトンポンプインヒビター(PPI)やボノプラザン(タケキャブ®)などの胃酸抑制薬の投与が中心となり、ほぼ内服治療で治癒を目指せます。

内服薬の進化により、潰瘍による穿孔や腹膜炎で命を落とすケースは激減しました。

治療薬の変遷は以下の通りです。

| 時代 | 使用薬剤 |

|---|---|

| 以前 | ヒスタミン受容体2拮抗薬(H2ブロッカー/ガスター®など) |

| 現在 | プロトンポンプインヒビター(タケプロン®、ネキシウム®) |

| 最新 | ボノプラザン(タケキャブ®) |

現在では、手術に頼らず内科的治療で完治を目指せる時代となっています。

3-2 入院治療が必要な場合について

以下の場合には入院治療が必要です。

| ケース | 理由 |

|---|---|

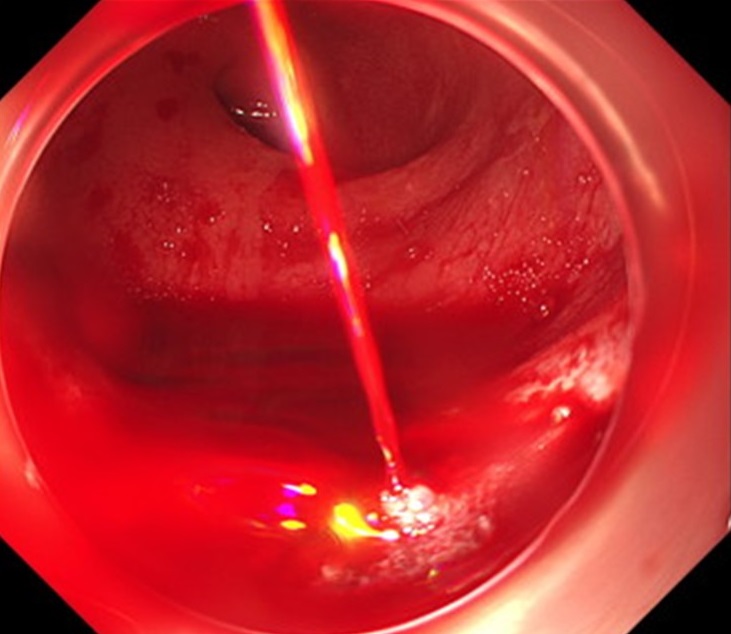

| ① 出血性潰瘍 | 内視鏡的止血術・絶食・点滴管理が必要 |

| ② 穿孔・腹膜炎 | 命に関わるため緊急手術が必要な場合あり |

| ③ 狭窄(食物通過障害) | 内視鏡的バルーン拡張術や手術が必要 |

出血性潰瘍

潰瘍が深くなり血管が剥き出しになると出血します。この場合、内視鏡による止血術が必要です。

また、強い貧血(Hb7.0g/dL以下)を伴う場合には、輸血が検討されます。

消化性潰瘍による穿孔・腹膜炎

潰瘍が深く進行すると、胃や十二指腸に穴が開き、穿孔(せんこう)を起こします。

穿孔により強い腹膜炎を引き起こし、緊急手術が必要となる場合もあります。特に、十二指腸潰瘍では壁が薄く、穿孔リスクが高いとされます。

繰り返す潰瘍による狭窄

潰瘍の治癒過程で生じる線維化によって消化管が狭窄し、食物が通過できなくなることがあります。

この場合、内視鏡的にバルーン拡張術を繰り返したり、場合によっては手術が必要となります。

3-3 治療終了の目安と再発リスク

基本的に、胃潰瘍は約8週間、十二指腸潰瘍は約6週間の胃酸抑制療法を続けることで、治癒が期待できます。

ただし、治療中に以下のような行動があると、再発のリスクが高まります。

- 治癒前に痛み止め薬を再開してしまう

- 喫煙や飲酒、刺激物を再び摂取する

- 自己判断で胃酸抑制薬を中断する

処方された薬は必ず医師の指示通り、一定期間継続して服用しましょう。

胃潰瘍の診断を受けた場合には

約2ヶ月間、しっかりと内服治療を行い、再度胃カメラ検査で潰瘍の治癒と癌の否定を確認することが推奨されます。

なお、原因不明で再発する潰瘍は特発性潰瘍と呼ばれ、ガイドラインでは長期的な胃酸抑制療法が推奨されています。

4章 胃カメラ検査の追跡の重要性

4-1 実は胃がんだった!? 侮れない胃潰瘍

消化性潰瘍の診断で極めて重要なのは、癌性潰瘍かどうかの見極めです。

良性潰瘍は粘膜が欠損した状態で起こりますが、癌もまた同様に粘膜を破壊し潰瘍を形成していきます。

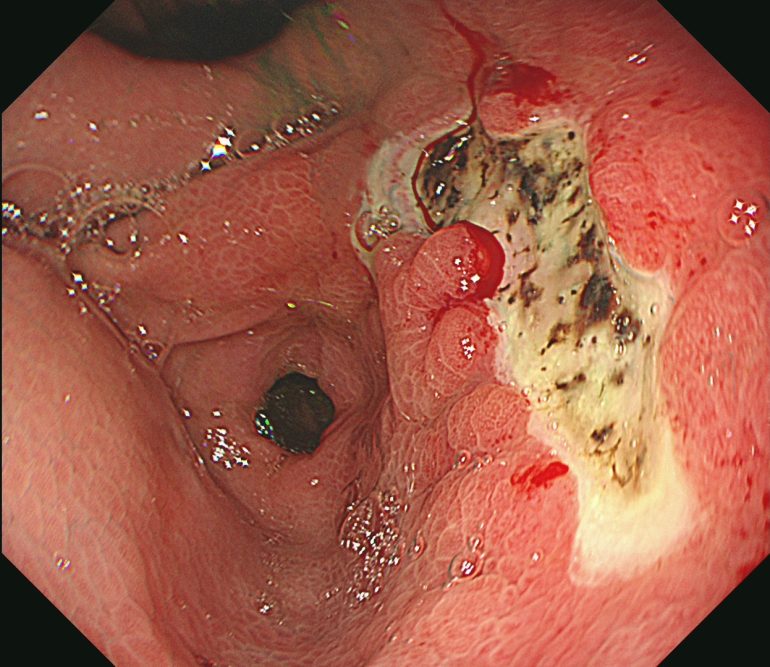

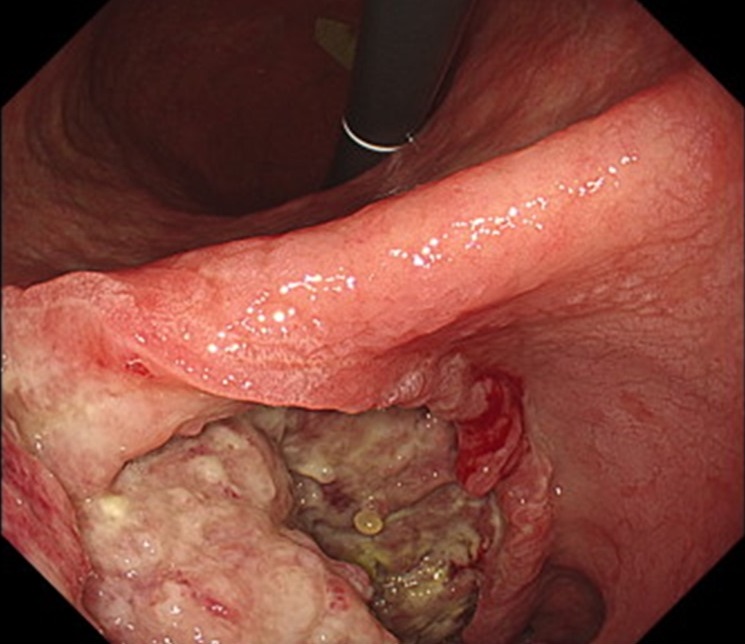

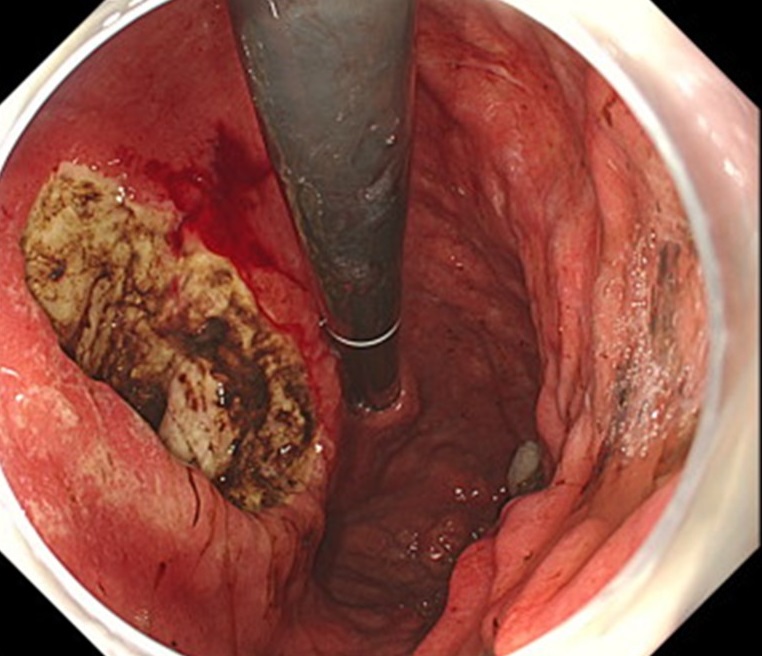

多くの場合、内視鏡で潰瘍の辺縁や底の形態から良悪性を推測できます。癌の場合、不整な微細構造や異常血管が現れ、進行すれば隆起や硬さを伴うようになります。

この症例では、内視鏡段階でほぼ癌と判断され、外科手術可能な施設へ紹介されました。

ただし、すべての症例で内視鏡のみの判別が容易とは限りません。専門医でも判定が難しいケースも存在します。

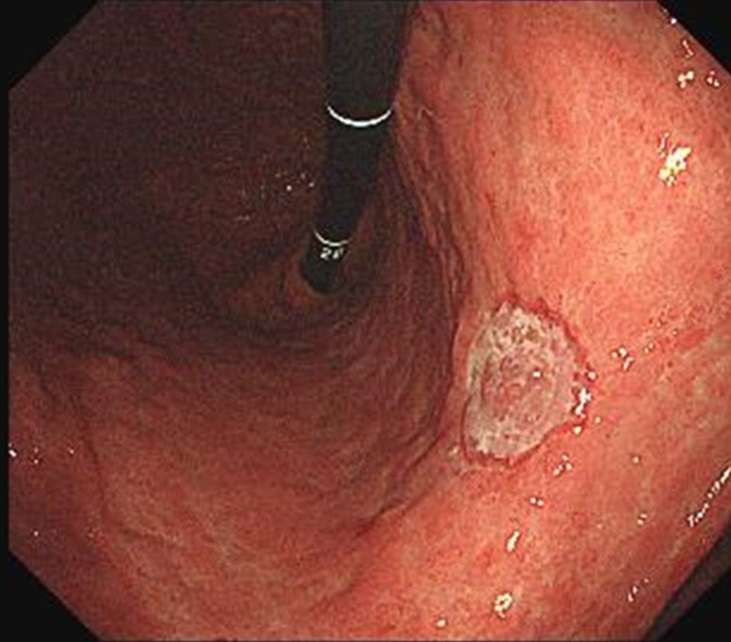

この2枚の写真、どちらが悪性(癌)潰瘍だったでしょうか?

答えは、図Aが悪性潰瘍(胃癌)、図Bは良性潰瘍です。

図Aの潰瘍は一見すると良性にも見えましたが、組織検査で胃癌と診断され、外科的切除が行われました。

一方、図Bは悪性を強く疑いましたが、生検で良性と判明し、内服治療により完全治癒しました。

4-2 治療2ヶ月後目安に胃カメラ検査を受けることが重要

癌か否かの確定には、2ヶ月後の胃カメラ再検査が必須です。

組織検査で一度「良性」と診断されても、100%安全とは言い切れません。

約2ヶ月間の胃酸抑制薬内服後、潰瘍が消失しているか、癌の兆候がないかを再度胃カメラで確認する必要があります。

もし担当医から2ヶ月後の再検査提案がない場合は、医師を変える選択肢も考慮してください。それほど重要なポイントです。

5章 まとめ

胃潰瘍のまとめは以下の通りです。

| 症状 | 胃の痛み、不快感、吐き気。重症化すると吐血や黒色便を伴う |

|---|---|

| 主な原因 | ①ピロリ菌感染、②ロキソニンなど薬剤、③ストレス・喫煙、④アルコール、⑤癌 |

| 治療方法 | 原因除去+胃酸抑制薬の内服 |

| 入院が必要な場合 | 出血、穿孔、狭窄による通過障害など |

| 再発防止 | 2か月治療後、再度胃カメラで潰瘍治癒と癌の除外確認 |

いかがでしたか。今回は胃潰瘍について詳しくご紹介しました。

近年、ピロリ菌感染率は減少していますが、それでも胃潰瘍はゼロにはなっていません。ストレス社会の現代、誰にでもリスクはあります。

日頃から規則正しい生活を心がけ、ストレスを溜め込まず、体調が優れないときは無理せず休息を取ることも大切です。

症状がある方、また不安を感じる方は、ぜひ一度胃カメラ検査を受けてみてください。

※この記事は2022年9月15日に公開され、2025年5月2日に更新されました。

引用・参考文献

- 日本消化器病学会(編):消化性潰瘍診療ガイドライン2020

- Quan C, Talley NJ. Management of peptic ulcer disease not related to Helicobacter pylori or NSAIDs. Am J Gastroenterol 2002;97:2950-61.

- 飯島克則. Helicobacter pylori感染陰性時代の消化管疾患:胃・十二指腸潰瘍はどう変わる.日本内科学会誌 2017;106:33-8.

施設紹介

東京千住・胃と大腸の消化器内視鏡クリニック 足立区院 >>

ホームページ https://www.senju-ge.jp/

電話番号 03-3882-7149

住所 東京都足立区千住3-74 第2白亜ビル1階

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ |

※予約検査のみ

※祝日のみ休診

JR北千住駅西口より徒歩2分、つくばエクスプレス北千住駅より徒歩2分、東京メトロ日比谷線北千住駅より徒歩2分、東京メトロ千代田線北千住駅より徒歩2分、東武伊勢崎線北千住駅より徒歩3分